HASHKFK

BETHASH官方网站(访问: hash.cyou 领取999USDT)耳边是派对现场一般地鼓点与音乐;变幻闪烁的数字图像如瀑布一般从全镜面天花板的镜像流动到幕墙,再于光滑的地板上留下剪影;所有围观的人群都举起手中的镜头,对准这一片令人目眩神迷的全景式的数字景观的中央——这里是德基艺术博物馆为Beeple举办的全球首场大型个展“Beeple:来自人造未来的故事”(Beeple: Tales From A Synthetic Future)的开幕现场。Beeple站在人群中,操纵着工作台上的电脑和鼠标,随着节奏轻轻地晃动点头,进行着他本日的《每一天》创作,重现他在查尔斯顿工作室中的日常创作场景。

Beeple在开幕当日创作的《每一天》中,艺术家的自画像顶部是初代个人计算机及互联网上的第一句话:“Hello World”;环绕着的是德基艺术博物馆的Logo、皮卡丘(艺术家在上午被人问及对皮卡丘的看法)、初代游戏机、星球大战的贾巴等大众娱乐文化中的元素与其他的自然、城市景观碎片一起坐落在一片迷幻的绿茵之中,如汉斯-乌尔里希·奥布里斯特(Hans Ulrich Obrist)的描述,“既是写实的,又是超现实的”。实际上,同样的描述也准确地形容他坚持了17年的日复一日的近乎于执念的行为——几天前,艺术家为了完成当时的“每一日”创作甚至不得不将前来中国之旅的原订航班改签,差点耽误了行程。

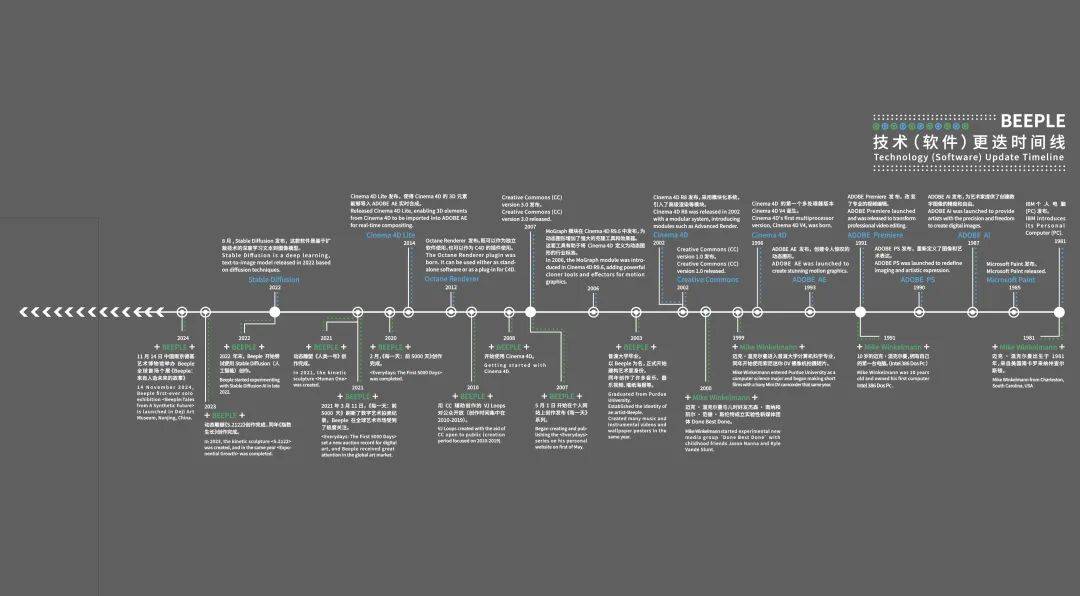

1981年,IBM的第一台计算机诞生,迈克·温克尔曼(Mike Winkelmann)也在美国南卡罗来纳州的查尔斯顿出生了。迈克十岁时,拥有了他自己的第一台电脑,正如大部分的“80后”一般,从此互联网、数字图像以及围绕着技术不断发展的视听娱乐文化便伴随着他成长。2003年,迈克从普渡大学的计算机科学专业毕业,并以童年家人送给他的发出“哔卟”声音的玩具为灵感,注册了“Beeple”的网络ID,以艺术家的身份开始发布自己的作品,“Beeple”和Beeple的创作由此诞生。

在德基艺术博物馆的“Beeple:来自人造未来的故事”的第一章节中,从微软自带的绘画软件Paint到Photoshop、Cinema4D,从最早的涂鸦式手绘、叙事影像、器乐视频到海报、音乐、电影,Beeple早年的作品与他对应的创作“工具”按时间线地方式编织起了在技术革新迭代的十年间社会文化演变历程的“数字考古”。如展览的艺术顾问汉斯-乌尔里希·奥布里斯特所描述的,“人们一般并不是对最久远的历史毫无记忆,而是对于刚刚发生的过去最为‘健忘’。”我们正是处于这样的一个拥有海量的信息却缺乏记忆的时代。Beeple在过去20多年的创作中使用过的种种软件硬件、数字技术,正如那些逐渐消失的随身听、Gameboy游戏机、VCD碟片一般,或许对于新生代人来说已经完全陌生;然而,我们现在的公共生活、集体意识、社会文化正是构建在这些由于“健忘症”而逐渐淡出记忆的技术与视听文化的积累之上。数字考古便是要发掘这些曾经的先锋对于当下的意义——未来,从来都是建立在过去与当下的积累之中的。

若将这种时间性的积累延伸至更广的维度,当Beeple在技术进步时代中的经验与历程与其《每一天》的艺术创作相互交融,艺术家所构建的“人造未来”图景逐渐显影。2021年,Beeple的首件动态雕塑《人类一号》问世,2023年动态装置《S.2122》完成,在“合成未来”的奇异场景中推演并映射当下的事件。他充分利用数字技术的优势,或以特定时间为节点,或以展览为契机,持续不断地远程更新作品内容,使得作品如同有机物一般具备“生长性”。通过动态雕塑这一媒介,Beeple 持续地、实时地表达了自己对当前科技迭代背景下人类社会、技术与未知的未来之间的深刻见解。

展墙上的粗体标题写着《欢迎来到2122》,并设置从当下到2122年倒计秒数的机械装置,这种“复古未来主义”的氛围也提示了艺术家对于未来的创作,并不全然基于对“乌托邦”或“异托邦/dystopian”的想象。当我们后退一步,想象真正的奇点到来后“人造未来”的含义,以及它所传达的内容,这并不仅仅意味着智能系统将超越并接管/取代人类的后人类主义生态系统,也意味着人类与机器之间的界限开始逐渐模糊。实际上,在展览中,来自《每一天》系列的数幅关于未来世界的作品被以油画实物与数字屏幕的方式并列呈现,而屏幕上列出了这幅数字创作的文件数据大小以及原始分辨率。此时,除了表面的视觉信息的理解,观众或许还需要从计算机语言的角度来认知诸如“数据大小与分辨率”的技术属性在数字艺术语境中的意义。艺术史上的传统观看在此时面临着拷问:人类观看、理解和认知的方式会多大程度地随着技术被改变?《人类一号》则提示了答案:宇航员在没有起点也没有终点的旅程中不断行走,看似往前的角度也是种循环。这场旅程在不断地更新、迭代,人类的数字身份以及“人工合成的未来”早已在非线性的环形时空观下,如忒修斯之船一般渗透、解构、融合到现实之中。

在人工智能领域,“涌现/Emergence”是关于理解人工智能本质属性的一个重要概念。它实际描述的是那些在智能系统内部运作中产生的现象,意味着某行代码、某个数据、某次运算等系统内的各个元素无法单独地产生意义和作用,反而必须强调作为整体的“涌现”、理解与传达。从Beeple初次在互联网注册这个ID并发布作品到持续至今的《每一天》,从他的涂鸦海报DV视听文化娱乐的“低技术”实践到作为现象的拍卖纪录,再到不断里出现在当代艺术现场的对话,从作为时代“现象”的Beeple到作为社群及集体创作可能性的Beeple工作室与“引力计划”,它们一起合成了一个理解当代社会、认知未来的透镜,融合与超越从其中涌现。

Q:过去的几年中,由于疫情的影响以及全球经济市场周期的变化,在艺术领域,我们也看到了艺术作品全面的数字化、NFT的爆发式发展、市场波动及旅行限制开放带来的加密艺术市场的回调、元宇宙和线上展示空间的沉寂,许多以算法、加密代码为媒介的创作开始寻求线下展览及实体创作的回归。你认为数字艺术更适合全面虚拟的、线上的收藏、交易及生态环境,还是通过线下物理空间的方式被观看?在你看来,未来数字艺术在展示和创作上会与物理空间中的传统艺术形式会有什么样的关系?

对于本次展出的实物绘画部分,从高度数字化的过程转变为非常模拟、物理的过程是一件很有趣的事情。我对于让艺术家们精确地按照我在电脑上创作的方式来绘制这些图像的出发点是,我的作品的这一方面经常被误解。它不是生成式的;它更像是绘画。与大多数人的认知不同,这种数字绘画的方法其实相对较“新”。在过去,计算机生成的艺术本质上是生成式的,因为像Photoshop、Cinema 4D或After Effects这样的工具还不存在。如果你想在20世纪70年代用计算机创作艺术,你必须编写程序来实现。

我想让人们意识到,很大一部分的我的作品不是代码随机生成的,它的创作过程其实和绘制一幅油画一样,每一个元素都是有意放置的,也是一种身体性的行为。现在,我们有了允许我做出非常具体选择的程序。我可以决定在这里放置一个人,在那里放置一棵树,在这里放置这个元素,在那里设置光线。所有这些都是深思熟虑的选择,而不是随机生成的。与算法可能产生的结果不同,我有意地放置每个元素,很像传统画家的做法。画家会特意选择在这里放一个人,然后在那里放置其他东西,诸如此类地安排自己的视觉叙事和画面结构。从这个意义上说,将这些作品重新转化为绘画感觉几乎是自然而然的。就好像数字和实体正在融合。

展示多位艺术家的作品是我非常感兴趣的事情。现在在实体空间里有机会以一种更容易接近的方式策划数字艺术,展示许多不同的数字艺术家的作品,而不仅仅是一位。这就是为什么我对展览中的引力计划部分的公开征集非常兴奋,在那里我们可以展示许多艺术家的作品,让他们成为展览的一部分。我相信我们将看到更多能够每月展示数千名艺术家作品的博物馆。这个前景让我非常兴奋。我们才刚刚开始探索如何在循环的公共空间和机构中实施这一点。